Vier von tausend Völkern

Altaierinnen und finnougrische Völker, Saami und Tschuktschen leben in St. Petersburg mit russischen Rechten und Pflichten. Doch als Russinnen bezeichnen sie sich nicht, viel eher sind die Russen bei ihnen zu Gast. Vier Menschen aus Russlands angeblich 1000 kleinen Völkern erzählen.

Von

Brigitte Wenger

Z

„Wenn es Witze über uns Tschuktschen gibt, dann gibt es auch uns Tschuktschen.“

„Die Russen machen Witze über uns Tschuktschen. Zum Beispiel: Ein Tschuktsche sagt zu einem Russen, er habe den Busfahrer veräppelt. Er habe ein Ticket gekauft, sei aber nicht Bus gefahren. Natürlich ist das nicht nett. Aber ich sehe es so: Wenn es Witze über uns Tschuktschen gibt, dann gibt es auch uns Tschuktschen.

Ich werde in St. Petersburg häufig gefragt, woher ich komme. Lorino, Tschukotka, am äußersten östlichen Zipfel Russlands – das kennt aber kaum jemand. Die ältere russische Generation weiß gerade noch, dass wir diesen speziellen kehligen Gesang haben, den Pitschejnen. Die jüngere Generation weiß fast nichts. Das liegt am Bildungssystem: Das sowjetische Bildungssystem war in Geografie und anderen naturwissenschaftlichen Fächern sehr gut, heute lernen die Schülerinnen und Schüler kaum was über die kleinen indigenen Völker.

Wir Tschuktschen leben von der Rentierwirtschaft oder dem Walfang. Ich bin an der Küste aufgewachsen, mit dem Walfang. Ein Wal ernährt das ganze Dorf. Frauen dürfen aber nicht jagen, also half ich bei meiner Mutter in der Küche. Das ist das einzige, was ich hier in St. Petersburg vermisse: die Küche. Wal und Ren kann ich hier nicht kaufen.

Es ist mir wichtig, die tschuktschische Kultur aufrecht zu erhalten. Ich tanze den traditionellen Tanz, singe den traditionellen Gesang, spreche tschuktschisch mit meinen beiden Kindern. Aber zurück will ich nicht. In Lorino gibt es zu wenige Jobs, schlechtes Internet, viele Probleme.

Meine beiden Kinder waren einmal in meiner Heimat – als sie noch keine 2 Jahre alt waren, da konnten sie kostenlos fliegen.“

Pitschejnen

Nikita Ageev, Saami, 2000 im Verwaltungsgebiet Murmansk geboren, seit 2018 in Sankt Petersburg, studiert Russischlehrer an der Herzen Universität in Sankt Petersburg

„Die meisten Eltern sehen keinen Sinn darin, Samisch zu lernen. Die Sprache stirbt aus.“

„Wenn ich im Ausland gefragt werde, woher ich komme, sage ich: aus Russland. Aber ich bin kein Russe. Ich bin Saami. Genauer Kildinsaami. Im Jahr 2010 gab es ein paar hundert Kildinsaami. Bis Mitte November 2021 läuft eine neue Volkszählung, jeder, der samische Vorfahren hat und sich mit der samischen Kultur identifiziert, kann Saami als seine Nationalität wählen. Ich habe etwas Angst, dass wir noch weniger sind.

Kildinsamisch ist eine Sprache in kyrillischer Schrift. Verwandt mit den anderen samischen Sprachen, ja, aber zu unterschiedlich für einen Dialekt. Mein Kildinsamisch ist ok, aber nicht besonders gut. Meine Mutter und meine Großmutter haben immer Samisch mit mir gesprochen. Über Alltagsthemen kann ich gut sprechen, aber sobald es komplizierter wird, wechsle ich ins Russische. Das geht vielen Kildinsaami so, die Sprache wird zu wenig gepflegt. In Lovozero, dem Dorf, wo die meisten Kildinsaami wohnen, sinkt die Nachfrage an samischen Kindergärten und Klassen. Die meisten Eltern sehen keinen Sinn darin, Samisch zu lernen. Die Sprache stirbt aus.

Mit der Sprache stirbt aber auch die Kultur. Denn in der Sprache spiegelt sich die Vorstellung der Welt eines Volkes. Ortsnamen, der Glaube, Begriffe für Gegenstände und Handwerk – die Sprache beschreibt das. Gehen diese Begriffe verloren, stirbt auch das Wissen darüber.

Tatsächlich ist mein Nordsamisch fließender als mein Kildinsamisch. Ich habe einige Zeit an der samischen Hochschule in Kautokeino studiert, einer samischen Stadt in Norwegen. Dort spricht man Nordsamisch, das ist die meistgesprochene samische Sprache. Und es ist irgendwie typisch, dass eine Sprache stärker ist als die anderen. Wenn nur eine samische Sprache überlebt, dann ist es Nordsamisch.

Ich habe als Saami nie Unterdrückung erlebt. Sankt Petersburg ist zu heterogen, als dass ein Saami wie ich auffallen würde. Aber ich sehe auch sehr russisch aus. Und ich sage nur dann, dass ich Saami bin, wenn ich danach gefragt werde.“

Dmitrji Sojni, ingermanländischer Finne, 1966 geboren, lebt in einem Naturschutzgebiet in Siverskaya außerhalb Sankt Petersburgs, bewirtet Gäste und kämpft dafür, dass sein Volk als Minderheit anerkannt wird

„98 Prozent weniger. Ist das etwa kein Genozid?“

„Zur Zeit des ersten Weltkrieges gab es noch 140 000 ingermanländische Finnen. Fast hundert Jahre später, im Jahr 2010, zählten wir noch etwa 3 000. Das sind 98 Prozent weniger. Ist das etwa kein Genozid?

Unsere Vorfahren sind im 10. Jahrhundert aus dem heutigen Skandinavien in die Region gezogen. Beim Bau von Sankt Petersburg im 18. Jahrhundert haben sie die Stadt mit Essen und Baumaterial versorgt. Man sagt, fünf Völker haben Sankt Petersburg gegründet: zwei slawische und drei finnougrische. Heute ist alles russisch. Die Russen überrennen alles. Wie peinlich für uns.

Alle vier Jahre treffen sich die finnougrischen Völker zu einem Weltkongress. Diesen Sommer hat er in Tartu, Estland, stattgefunden. Da habe ich gesagt, dass wir – die ingermanländischen Finnen – das einzige Volk sind, das kein eigenes Museum hat. Wir hätten eines. Wir haben eines gebaut. Zwei Jahre lang haben wir ein altes Gebäude renoviert, in Taytsy, zwischen Siverskaya, wo ich wohne, und Sankt Petersburg. Es ist so schön geworden, dass es die Russen uns weggenommen haben. Wir haben sie verklagt und hoffen auf Geld. Russland erkennt uns nicht als ethnische Minderheit an. Ein Museum würde uns wenigstens sichtbar machen.

Es gibt keine russische Kultur. Die Kultur in Russland besteht aus ganz vielen kleinen, alten Kulturen. Ich sehe die Kultur wie ein Baum: Russland fasst ganz viele Kulturen zu einem Stamm zusammen, aber die Wurzeln kommen aus vielen, kleinen Richtungen.

Meine Eltern und mein Bruder sind nach Finnland ausgewandert. Es ist schon schön, da kann ich finnisch sprechen und alle verstehen mich. Aber ich bin hier geblieben. Das hier ist mein Zuhause. Ich habe die Verantwortung, hier zu bleiben. Die Russen sind zu Gast bei mir. Ich will hier alt und weise werden, damit Menschen kommen können und mich nach meiner Kultur und meinem Volk fragen.

Aber es ist ganz klar: Wir sterben aus.“

Elen Bedyurova, Altaierin, 1982 in der Republik Altai geboren, ist Neurologin und arbeitet als leitende Ärztin in der Kostushkoklinik in Sankt Petersburg

„Bei uns im Volk der Altaier entscheidet die ganze Großfamilie über die Zukunft der einzelnen.“

„Eigentlich wollte ich Sprachen studieren, Philologin werden. Aber bei uns im Volk der Altaier entscheidet die ganze Großfamilie über die Zukunft der einzelnen. Meine Tante ist die wichtigste Person in der Familie. Sie heißt auch Elen, wie ich. Sie ist Ärztin und hat entschieden, dass auch ich Ärztin werden soll. Eigentlich ist es erschreckend, wie ähnlich wir uns sind. Zuerst habe ich mit meiner Zukunft gehadert. Heute verstehe ich meinen Platz. Nun lerne ich Sprachen in der Freizeit. Aktuell lerne ich deutsch.

Die Republik Altai liegt im südwestlichen Sibirien, an der Grenze zu Kasachstan, China und der Mongolei. Im 18. Jahrhundert kam das Gebiet unter die Herrschaft des russischen Reiches. Ich bin froh darüber. Die Alternative wäre gewesen, dass Altai chinesisch geworden wäre. Dann hätte uns vielleicht dasselbe Schicksal erreicht wie heute die Uiguren.

Als ich in Sibirien Medizin studiert habe, habe ich hin und wieder Intoleranz gespürt. Auf der Straße bin ich unfreundlich angesprochen worden. Hier in Sankt Petersburg ist mir das noch nie passiert. Hier haben die Menschen Niveau. Manchmal sind Angehörige im Krankenhaus unfreundlich zu mir, aber das lächle ich weg, die sind nur nervös.

Als ich mit 22 Jahren nach Sankt Petersburg kam, wollte ich mich absondern von zu Hause. Aber jetzt weiß ich, dass ich später zurückgehen will. Wenn ich heute Sprache aus dem Altai höre, Gedichte zum Beispiel, die mein Großvater Yanga Bedyurov geschrieben hat, weiß ich, dass ich Altaierin bin. Bei uns hat alles in der Natur eine Seele, Bäume, Berge, Flüsse. Besonders die hohen Berge im Altaigebirge geben mit Energie. Sowas spüre ich hier in Sankt Petersburg nicht.“

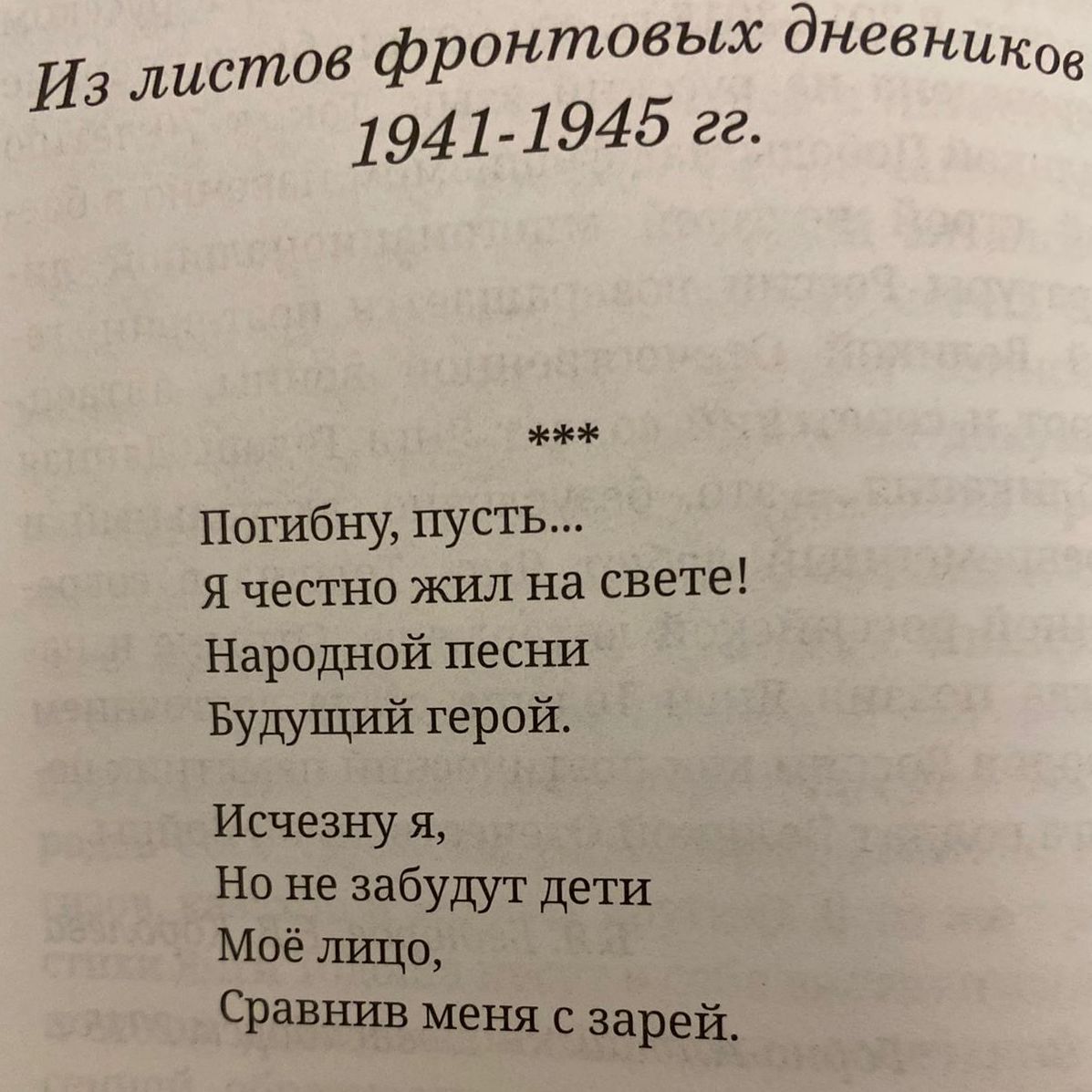

Von den Seiten von Fronttagebüchern: 1941-1945

Ich sterbe, sei's drum ...

Ich habe ehrlich auf der Erde gelebt!

Eines Volkslieds

zukünftiger Held.

Ich verschwinde,

Doch die Kinder vergessen nicht

Mein Gesicht,

Mich mit dem Morgen-/Abendrot vergleichend.

Yanga Todocsh Bedyurov, Elens Großvater